Lange mussten die evangelischen Christen von Rohrbach für eine eigene Kirche kämpfen. Ausgangs des Mittelalters gehörte Rohrbach dem Herzog von Zweibrücken. Als im Jahre 1526 im Herzogtum Zweibrücken die Reformation eingeführt wurde, nahm auch die Rohrbacher Bevölkerung die evangelische Lehre an. Zuständig für die evangelischen Gläubigen war damals die Pfarrei Kirkel. Gottesdienst wurde in der Kirche zu Fronspach, einem Ort, der zwischen Rohrbach und Kirkel lag und seit dem 30-jährigen Krieg nicht mehr existiert, abgehalten. Der Versuch, eine in Privatbesitz befindliche Kapelle in Rohrbach käuflich zu erwerben, misslang. Nach den Verwüstungen des 30-jährigen Krieges war Rohrbach fast menschenleer. Nur noch 3 Familien waren ansässig. Im Jahre 1833 gehörten von 149 Rohrbacher Familien 29 dem evangelischen Glauben an. 1950 waren es immerhin schon 520 und im Jahre 1987 insgesamt 1.250 Personen.

Als im Jahre 1908 im Nachbarort Hassel eine evangelische Kirche gebaut wurde, brauchten die Rohrbacher Gläubigen nicht mehr nach Kirkel zu gehen, sondern besuchten den Gottesdienst in Hassel. Im gleichen Jahr wurde ein evangelischer Arbeiterverein ins Leben gerufen. Mit Unterstützung von Rohrbacher Firmenbesitzern gründete man eine evangelische Privatschule. Vorher mussten die evangelischen Kinder von Rohrbach nach Bierbach in die Schule gehen. (Siehe hierzu eigenen Artikel bei http://www.rohrbach-nostalgie.de “ Die Geschichte der Evangelische Volksschule Rohrbach). Durch den Ausbruch des 1.Weltkrieges musste der Gedanke einen Betsaal oder gar eine eigene Kirche zu bauen, vorerst wieder fallen gelassen werden. Die Pläne zum Bau einer Kirche in Rohrbach gehen auf das 16. Jahrhundert und damit unmittelbar auf die Reformationszeit zurück. Doch politische Wirren und Armut der Bevölkerung ließen alle Bemühungen scheitern. Die Gründung des evangelischen Volksvereins nach dem 1. Weltkrieg stellte den Anfang einer Entwicklung dar, an deren Ende schließlich das eigene Gotteshaus stand. Doch die kriegsbedingte Abtrennung des Saargebiets vom Reich und die Inflation und Arbeitslosigkeit machte zunächst wieder alle Hoffnungenauf eine schnelleVerwirklichung zunichte.

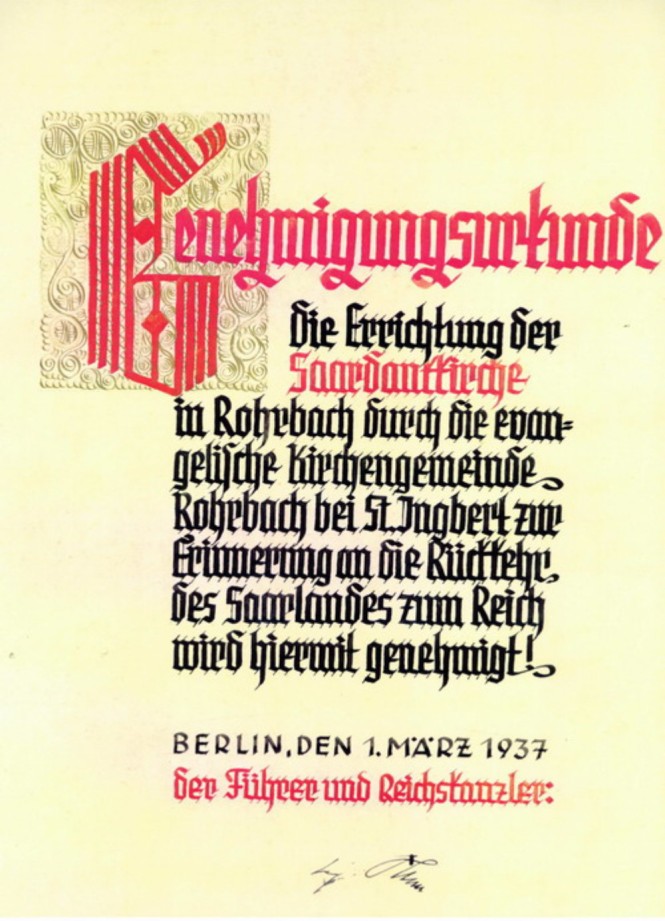

Im August 1934 entstand aus dem Volksverein der Kirchenbauverein mit dem Ingenieur Philipp Rixecker an der Spitze. Damit wurde die aktive Phase des Planes eingeleitet, nachdem bereits 1931 der Gemeinderat Rohrbachs beschlossen hatte, auf dem historischen Franzosenköpfchen Gelände aus Gemeindebesitz der protestantischen Gemeinde zu reservieren. Im Herbst 1934 wurde der Bauplatz schließlich unentgeltlich übereignet. Mit der Sicherheit des eigenen Grund und Bodens und der großen Begeisterung über die bevorstehende Rückgliederung des Saargebietes in das Deutsche Reich verfasste der Kirchenbauverein im Februar 1935 ein Memorandum, eine Dankeskirche zu bauen, die auch diesen Namen tragen sollte. Doch immer wieder gab es große Schwierigkeiten für die Pfarrgemeinde wegen der Finanzierung. Auch die Baupläne vom Architekten Otto Reul aus St.Ingbert entworfen, weckten beim Protestantischen Landeskirchenrat lange unverhohlenes Mißtrauen. So erteilte dieser im September 1935 vorsorglich die „ernstliche Warnung“, sich nicht ohne Genehmigung der Landeskirche für einen Entwurf zu entscheiden.Trotz ernster Bedenken von verschiedenen Seiten wurde am 1. März 1936 unter großer Anteilnahme der Gemeinde vom ältesten Gemeindemitglied Ludwig Pauly senior vom Glashütterhof der erste Spatenstich durchgeführt. Viele fleißige Helfer aus der Pfarrgemeinde, ja sogar Kinder und Jugendliche waren nun dabei, den Aushub des Gotteshauses zu bewerkstelligen.

Im Frühjahr 1936 sind viele fleißige Hände am Werk.

Am 12. Juli 1936 erfolgte die Grundsteinlegung durch Landesbischof Diehl. Der Rohbau einschließlich Dacheindeckung war im Oktober 1936 fertiggestellt. Über Winter traten die Arbeiten wegen fehlender Mittel auf der Stelle, sodass mit dem Innenausbau nur fortgefahren werden konnte, als etliche Handwerker dem Kirchenbauverein offensichtlich ihre Forderungen stundeten. Erst Mitte 1937 ermöglichte die restliche Mittelfreigabe die fertige Ausstattung.

Bis auf ein paar zerbrochene Fensterscheiben überstand die Kirche den schrecklichen 2. Weltkrieg ohne größere Schäden. Doch die Silvesternacht 1952-53 sollte zum Albtraum für die protestantischen Christen und die ganze Gemeinde Rohrbach werden. Aus bis heute ungeklärten Gründen ging die Kirche in Flammen auf.

Wie so oft war das Bauwerk unterversichert. Es bedurfte erneut großer Opfer um der Gemeinde die eigene Stätte der Besinnung zurückzugeben. Erneut war es Philipp Rixecker, der wie vor dem Krieg die entscheidenden Impulse zum Wiederaufbau gab. Dank großer Opferbereitschaft der gesamten Rohrbacher Bevölkerung, namhafter ansässiger Firmen, der Hilfe der Nachbargemeinden, der Pfälzischen Landeskirche und nicht zuletzt der Hilfe staatlicher Stellen in St.Ingbert und Saarbrücken wurde der Wiederaufbau schneller Wirklichkeit, als vorher geglaubt. Während das Äußere der Kirche unverändert blieb, erfuhr der Innenausbau etliche neue gestalterische Elemente. So sollte die Vergrößerung der Empore der rasch wachsenden Gemeinde Rechnung tragen, aber auch Raum schaffen, so bald wie möglich eine Orgel einzubauen, die bisher so schmerzlich vermisst wurde. Am Sonntag, den 4. Oktober 1953 war es dann soweit. Mit ihrem heutigen Namen, Christuskirche, wurde sie wieder eröffnet. Der Name Saardankkirche gehörte der Vergangenheit an.

In einer Prozession zog man von der Pestalozzischule in die wieder aufgebaute Kirche am Franzosenkopf.

Die Saardank- bzw. Christuskirche im Wandel der Zeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet:

Das Presbyterium musste sich im Jahre 1983 mit der Renovierung und Isolierung der Grundmauern befassen. Nach kirchenaufsichtlicher Genehmigung konnte 1984 eine Kostenermittlung durch den beauftragten Homburger Architekten Binkle erfolgen. Als im Februar 1985 der Kostenvoranschlag in der Höhe von 153.000 DM vorlag, war dem Presbyterium klar, dass diese enorme Summe von der Gemeinde nicht in einem Zuge aufgebracht werden konnte. Es wurde deshalb beschlossen, das Bauvorhaben in 2 Abschnitten durchzuführen.Im ersten Abschnitt, der einen Umfang von 86.000 DM hatte, wurden nur die dringendsten Positionen wie Erdaushub rund um die Kirche, Isolierung und Erneuerung des abgefallenen Außenputzes, Sakristei-Außentreppe und Haupteingangspodest erledigt. Zur Finanzierung der Kosten des ersten Bauabschnittes musste die Evangelische Landeskirche der Pfalz sowie das Dekanat Homburg um Hilfe gebeten werden. Durch großzügige Unterstützung seitens der Stadt St.Ingbert, Haussammlungen bei den Gemeindemitgliedern, sowie Spenden von Rohrbacher Firmen und der Geschäftswelt konnten die Finanzierungslücken geschlossen werden. Die restlichen Arbeiten wurden 1986 vergeben und 1988 erfolgreich abgeschlossen.

Dieser Artikel entstand mit freundlicher Unterstützung von Luise Engel, Jutta Robert – Jacob, Walter Gehring, Albert Senzig, Ewald Schwall, Lieselotte Schaller, dem Stadtarchiv St.Ingbert, Willi Hardeck, Gerlinde Jung, Anton Marquitz und Walter Jacob.

Hinterlasse einen Kommentar